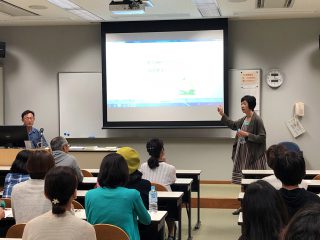

グロッセ世津子先生の「園芸療法特論」が行われました

8月4日(日)に日本の園芸療法のパイオニアであるグロッセ世津子先生による「園芸療法特論」が行われ、園芸療法課程学生 15名、園芸療法課程修了生 17名が参加しました。

お話は、“令和の時代に引き継ぐ園芸療法のこころ”と題して、

2)園芸療法のこころ

3)社会背景の変化、園芸療法へのニーズの変化に

どう対応していくか

4)令和の時代、園芸療法が続いていくために

園芸療法士が続けていくこと

の4部構成でお話しいただきました。お話の中に出てきたいくつかの印象に残った言葉を紹介します。

1)私が園芸療法を始めたきっかけとこれまでの歩み

岩手県東和町(現花巻市)にある“東和ビオガーデン”とガーデンにおける障がいのある人達との活動母体である“花っこクラブ”の23年を振り返ってのお話をいただきました。

- 何かができないとき、どうしたらできるか(発想の転換)を考えよう

- (普及段階では)園芸療法のよさを伝えるより前に、人と人の関係作りが大切

- 庭づくりも園芸療法も“ポテンシャルを信じて待つ”ことが大切

2)園芸療法のこころ

- 豊かに生きるとは、豊かな関係を紡いでいくこと

- 豊かさは「違いから生まれる」

- 出会った「違い」の数だけ、関係が豊かになっていく

- 共感が関係や信頼を育てる

- 自然はライフサイクルそのもの

- 自然は私たちの存在が受け入れられる場

- 自然は思い通りにならない

- 自然は恵(ワンダフル)に満ちている

- 庭は自然を身近に体験できる場

- 園芸は植物のケアを通して、自然の力や、恵や、癒しを体感し、実感できる場

- 園芸は、いろいろな人を巻き込む、共同作業がしやすい、様々な運動を引き出しやすい、反復作業が多い、いのちを育む、判断力・決断力を養う、努力の結果が目に見える、ほめる機会がたくさんある

- 園芸療法士は植物と対象者をつなぐ黒子

- 園芸療法セッションは常にアセスメントの場

- 対象者と苦楽を共にするのも園芸療法の特徴

3)社会背景の変化、園芸療法へのニーズの変化にどう対応していくか

- 人間の「幸せになりたい」という本質的なニーズは変わらない

- 生命がすこやかに生きていく中で、人も幸せに生きてゆける

- どんな人にとっても安心、安全の場を作る

- 一人一人がかけがえのない一粒の種として無条件で愛される場を作る

- 視野を広く持つ

4)令和の時代、園芸療法士が続けていくこと

- 私は園芸療法のプロとしてセッションをするという自覚を持つ

- 園芸療法セッションのシミュレーションをしておくことでハプニングにも対応できる

- 自己プロデュース力が大切(自分の仕事に値段をつけられるように)

- マネージメント力(ネットワーク力も含まれる)を磨く

- 園芸療法士の仕事を作り出す力を磨く

- 園芸療法士はアーティスト

- 相手の琴線に触れられるボキャブラリーを持つ

- 施設は利用者にとって生活の場。職員にとって仕事の場。ここに温度差がある

- 園芸療法士は生活づくりができる

- ユーモアのセンス

- 変われる自分でいられること

- 自らも楽しむ

- 自分を大切にする(自分の声、頭に浮かぶ違和感に耳を傾け、それを言葉にする=白紙のクロッキー帳との対話)

- 異分野との交流

- 好奇心のアンテナ

- 自分磨き

以上

(文責 豊田)