白砂青松ということばを聞いたことがありますか?

白い砂浜と青々としたマツからなる海岸の景観を示すものです.

日本では12~15世紀にかけて森林伐採による山地の荒廃が生じ,河川を通じて流出した土砂で海浜が拡大したと考えられています.そのため海岸域は風に加えて砂の影響が大きくなり,防風防砂林としてのクロマツ植林が各地で行われました.海岸砂丘の砂防植栽は1500年代後半にはじまり,各地の藩により勧められたものも多いとされています.

つまり,本来砂浜および砂浜植生が成立する立地に海岸クロマツ林が成立していることになります.

このような海岸クロマツ林をよく見ると構造の特徴があり,様々な機能があることが分かります.

海岸クロマツ林の構造と機能についてみていきたいと思います.

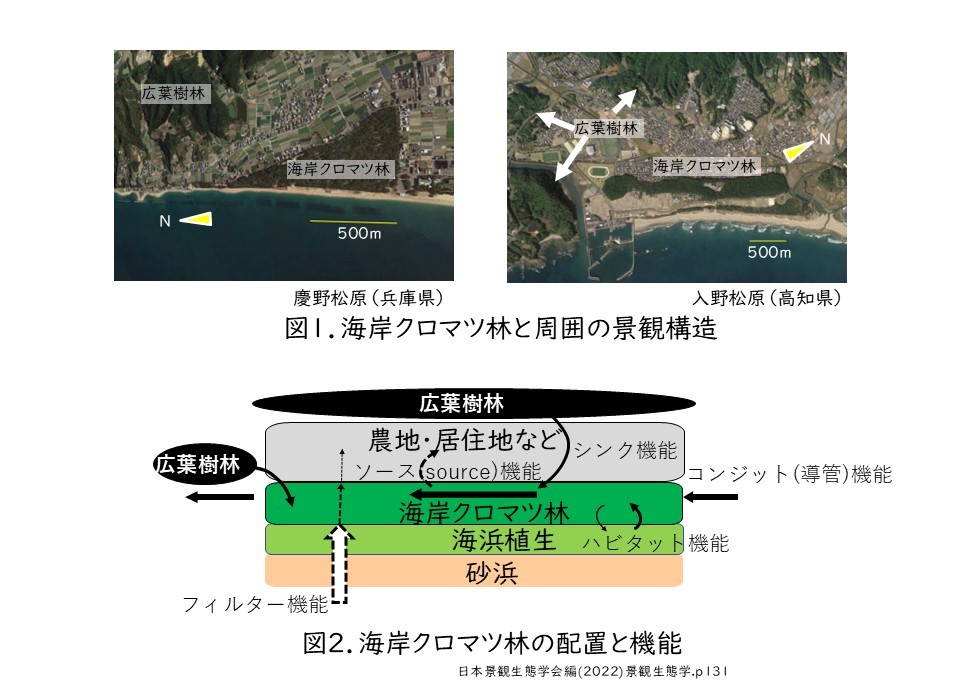

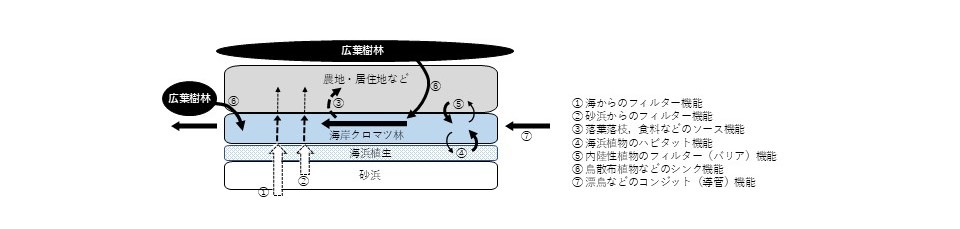

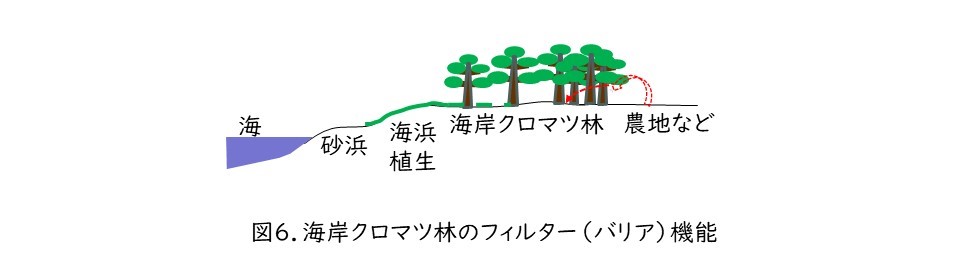

海岸クロマツ林は海岸線に沿って成立しており,海側に砂浜や海浜植生,そして海岸クロマツ林,内陸側に農地や居住地,さらには内陸や斜面の広葉樹林が分布しています(図1&図2).

海岸林は細長い形状をしていることが多く,コリドー(回廊)として,フィルター(filter),ソース(source),ハビタット(habitat),コンジット(conduit:導管) ,シンク(sink)という5つの機能(Forman, 1995)に整理できます.

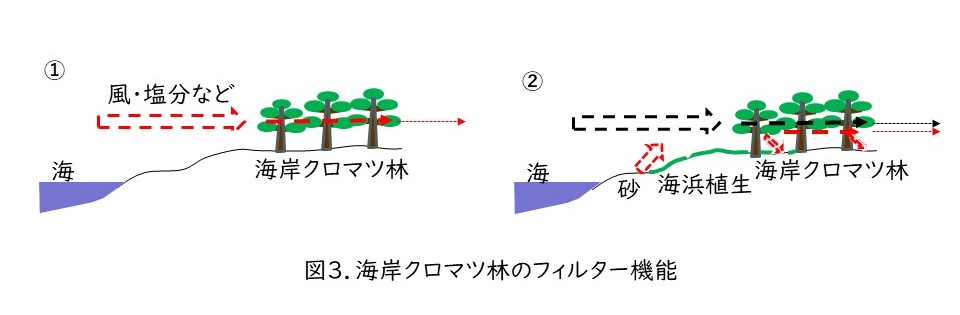

まず,海からの風,塩分,津波,漂着物などや砂浜からの砂の移動を減少させるフィルター効果があります(図3).

クロマツの落葉・落枝は燃料や肥料として,ショウロなどのキノコも食料として利用されます.これはソースとしての機能といえます(図4).

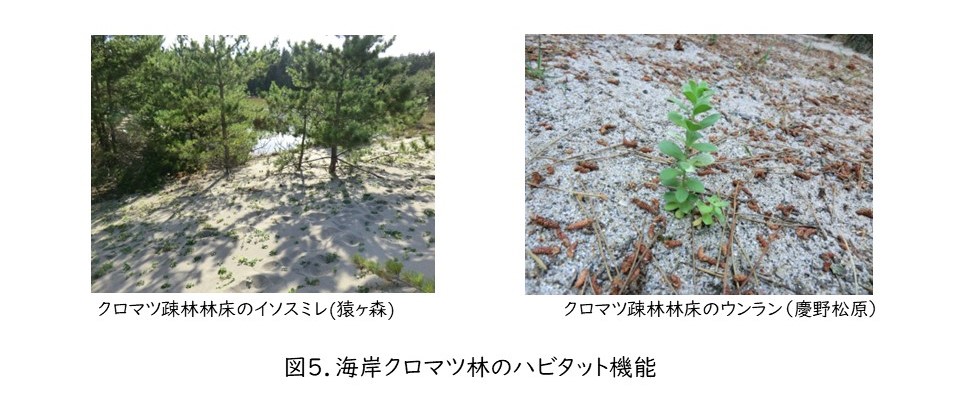

基質が砂で密度が疎で林床への日射が十分であれば海浜植物のハビタットとしても機能します(図5).

クロマツの密度が高く林床が暗い場合は,内陸性の植物や外来種などが⇒海浜への侵入に対し定着することを阻害することは,バリアあるいはフィルターとしての機能といえます(図6).

内陸や斜面の広葉樹林からは主に鳥散布の種子が供給されており,シンクとなります(図7).

国内を季節的に移動する漂鳥としてヒヨドリがありますが,タカなどに襲われないように海水面低く飛ぶこともありますが,渡りの際にクロマツ林を利用することが見られます.これはコンジット導管としての機能といえます.

淡路島は東に大阪湾,西に播磨灘,南に太平洋と3方を海に囲まれ,それぞれに海岸林があります.この構造と機能,さらには人々の関りなど,面白いテーマがあります.そんなことを考えずにただ海岸やクロマツ林を眺めるだけでも気持ち良いものです.淡路島で海岸の景観や生態系の研究,それらをもとにした地域課題の解決などに取り組んでみませんか?

この内容は,日本景観生態学会30周年記念に刊行した書籍「日本景観生態学会編(2022)景観生態学」の 第9章 海辺の景観生態 9.4 クロマツと海岸林に記載してありますので,そちらもご覧ください.