▶前編はこちら

後編では、2024年度の事例をもとに、授業のプロセスを細かく紹介していきます。

2024年度の様子

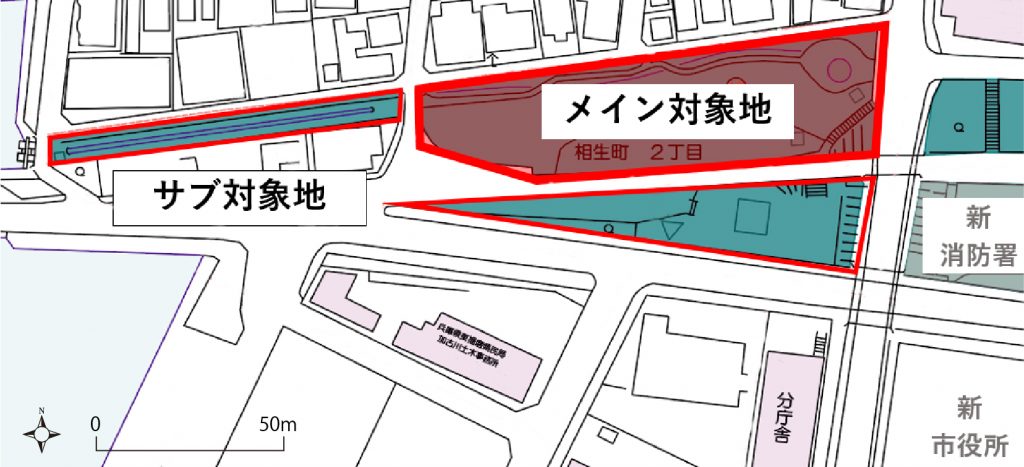

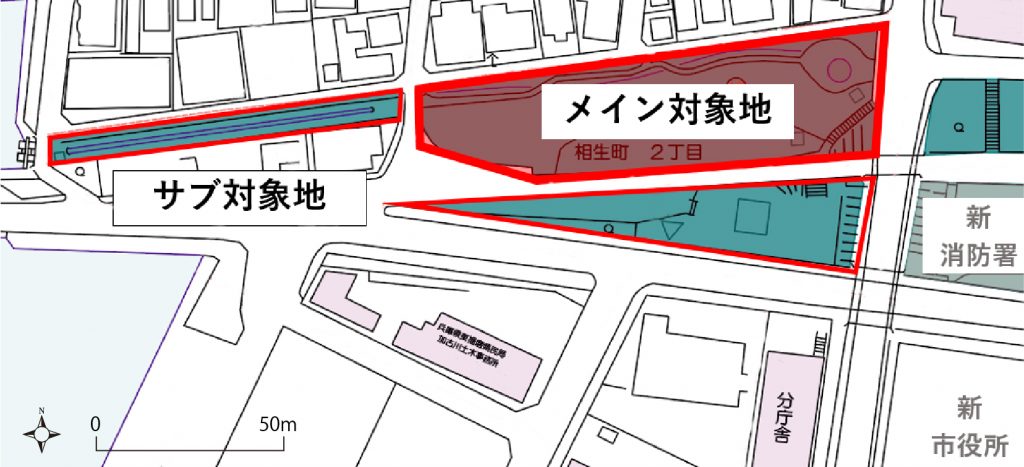

①対象地

今回は、明石市役所近くにあります「中崎遊園地」という近隣公園の西側の一部をケーススタディとしてプランを作成しました。学生の指向もバラバラかな?と想定されたため、個々の能力や得たいスキルに合わせてプラン作成範囲を選択できるようにしました。

2024年度の対象地:中崎遊園地位置図(明石市提供資料に加筆修正)

メイン対象地は必ず設計対象に含み、 サブ対象地については選択自由としました。多くの学生はメイン対象地とその南側の三角形の敷地も含めて検討していました。

この公園は、明石港築港の際につくられた堤防が地形として一部残っています。この辺りは、明治から昭和期には、海沿いにお茶屋さんや料亭が立ち並んでおり、海水浴場が楽しめる風光明媚な場所として知られていました。その後いくつかの変遷を経て、昭和60年に公園として開園し、現在約40年が経過しています。敷地の一部が堤防の跡地でもあることから、敷地は東西に細長く、そして堤防の上下で高低差があり、松が多く植栽されていることが大きな特徴となっています。また、現在の予定では当公園の近くに市役所が移転する計画があるため、市役所を来訪する方や市役所で働く方々にとっても、憩いの場として、より一層機能するのではないかと考えられることから、今回の授業の対象地としました。

現地の公園の様子

左 :水系施設の奥に堤防跡地ののり面が見える

中央:公園の中央には道路が走っており、東西の敷地が分断されている

右 :敷地北側には水系施設(流れ)の跡地があり、北側(写真左側)は住宅の隣接している

②設計の条件・課題設定

授業として設定したプランの設計条件は以下二つです。

そのほかの条件・課題設定については、調査・分析を通じて学生自らが設定します。

●市役所が数年後に移転予定のため、移転後の街の姿を想像しながら公園の在り方を提案すること

●現在使われていない水系施設の活用方策について模索すること

左:中崎遊園地近くに移転予定の市役所新庁舎イメージ図(現在の庁舎は図の駐車場の場所)

出典:市役所新庁舎建設実施設計概要版

右:公園内にある停止している水系施設

③プラン作成のプロセス

■現地調査・ヒアリング調査(10~11月)

|

ランドスケープデザインは地形のデザインを含む空間デザインです。とにもかくにも現地を見なければ始まらないので、2回目の授業では市役所の方にご案内いただきながら公園の調査を行います。「この場所をどう変えようかな?」「何を活かそうかな?」という視点を持ちながら現地をぶらぶら。場所から受けた第一印象は大切にしつつも、その場所を使うのは自分ひとりだけでなく、不特定多数の方々なので、客観的な視点も必要です。

そのため、調査前に現地で見るべきポイントについて座学を行います。

今回の対象地は、市役所予定地などへのアクセスに関する課題がみられるため、対象地だけでなく、隣接住宅地の様子や駅から市役所までの動線把握などを重点的に行っている学生が多かったです。また、市役所の方や利用者の方に、利用状況や管理状況についてヒアリング調査を行うだけでなく、ある学生たちは歴史資源に関する知識を深めるため、自主的に専門家へのヒアリング調査も行っていました。

|

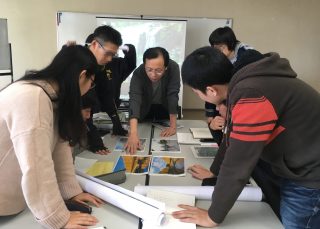

市役所の方に公園を取り巻く状況をヒアリング 市役所の方に公園を取り巻く状況をヒアリング  対象地周辺の調査 対象地周辺の調査

|

■資源・敷地分析(10~11月)

|

上記の調査だけでなく、自治体の関連計画などを調べたうえで、各調査内容について評価分析を行います。SWOT分析を行う学生もいますし、ポテンシャルと課題点という二つのポイントについて情報整理を行う学生もいます。そして、授業のなかで分析内容を各自発表し、教員と学生全員で情報共有・意見交換をします。いろんな人の発表を聞くことで、自分ひとりでは見逃していた捉え方について気がつく場となっているのではないでしょうか。

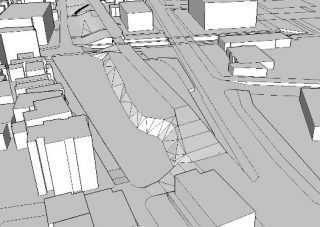

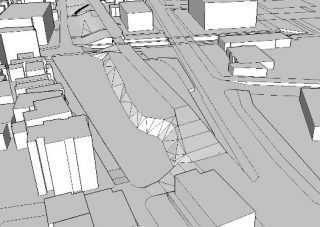

また、今回の対象地は、敷地内に大きな高低差があるため、現状の地形を把握することがとても大変でした。地形把握は、提供図面や国土地理院の標高データをもとに3Dソフトで把握する学生もいれば、スチレンボードを用いて地形模型を作成する学生たちもいました。

|

調査内容を共有(写真は2024年以前のもの) 調査内容を共有(写真は2024年以前のもの)  3Dソフトを用いて対象地の地形を把握 3Dソフトを用いて対象地の地形を把握

|

■先進事例調査(11月)

| リニューアルプランの方向性を設定する頃合いになると、敷地形状が似ている事例や参考事例の見学に行きます。この年は、二つに分かれた敷地を空中歩廊でつないでいる「グラングリーン大阪」と近隣の事例として「大阪中之島美術館」「中之島公園」を訪れ、空間デザインや修景手法などについて学びました。 |

事例見学(グラングリーン大阪) 事例見学(グラングリーン大阪)

|

■プラン作成(11月~1月)

|

諸々の工程を経て、約3か月間でプランを作成します。「3か月かー、結構時間あるな」と思いつつも、他の授業の課題もあるため、実際は最後の一か月間くらいで一気に作業を進めていく感じです。プランは手描きや2D、3Dソフト、模型などで検証しながら、修正を繰り返しながらブラッシュアップしていきます。

授業としては、成果品の完成度が高いにもちろんこしたことはないですが、調査・分析以降は、どちらかというと、頭のなかにある発想をまずは「形にする」部分のトレーニングという意味合いが強いため、現実性(あるに越したことはないですが)を追求することは絶対ではなく、非現実的なものもウェルカムとしています。

|

残すものと新しくするものを決めていく作業。【線を描く→意見交換】を繰り返して線形を決めていきます。デザインのおおよその骨格が決まれば、その後は手描き、2D、3Dソフトを用いてプレゼン用の平面図、イメージ図などを作成していきます。(写真は2024年以前のもの) 残すものと新しくするものを決めていく作業。【線を描く→意見交換】を繰り返して線形を決めていきます。デザインのおおよその骨格が決まれば、その後は手描き、2D、3Dソフトを用いてプレゼン用の平面図、イメージ図などを作成していきます。(写真は2024年以前のもの)

|

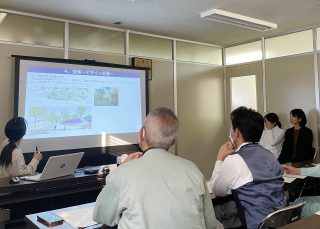

■プレゼンテーション(1月後半)

修正を幾度も繰り返してゴールも間近となった1月。市役所に出向いてプレゼンテーションを行います。あんなに頑張っても発表はたったの10分。物足りない気持ちもありつつも、早く解放されたい!という気持ちの学生の方がおそらく多いのではないでしょうか。

プランの内容は、行政の方々では思いもつかない発想やすぐにでも実現できそうな部分改修案など、規模も現実度も様々ですが、いずれのプランに対しても毎年好意的な評価をいただき大変ありがたいです。 |

一人ずつPPTでプランを発表。補足として動画や模型を用いて発表する学生もいます。 一人ずつPPTでプランを発表。補足として動画や模型を用いて発表する学生もいます。

|

■プレゼンボード作成(2月半ばまで)

|

プレゼンテーションが終われば授業自体は終了なのですが、なんと、まだ課題はあります。

プレゼンテーションの内容や今まで授業で発表していた内容をA1サイズ1枚または2枚にまとめてプレゼンボード(通称:プレボ)を作ります。これは、その後、または同時進行で行われている就職活動時のポートフォリオの一作品としても活用することがあるため、重たい課題を出しているな…と思いつつも、課題として作成してもらうようにしています。

|

「Loop-循環する・つながる公園」をテーマとしたプラン。道路で分断された敷地をループ状の大きな橋で繋いだもの。 「Loop-循環する・つながる公園」をテーマとしたプラン。道路で分断された敷地をループ状の大きな橋で繋いだもの。  「ラヂオ塔の音-過去から未来への音の形」をテーマとしたプラン。この場所に古くからある「ラヂオ塔」に着目し、音の波形をデザインモチーフにしたもの。 「ラヂオ塔の音-過去から未来への音の形」をテーマとしたプラン。この場所に古くからある「ラヂオ塔」に着目し、音の波形をデザインモチーフにしたもの。

|

長くなりましたが、以上がこの授業の大まかな流れです。デザイン、設計、3Dソフト、プレゼンテーションなどに苦手意識がある方もおられるかもしれませんが、この授業を通して、土地の特徴やそれらをひとりで分析する力は間違いなく養われると思いますので、気になる方は是非オープンキャンパスにいらして、先輩や担当教員から話を聞いてみてください!

▶その他成果物については沈教授の研究室のホームページへ

オープンキャンパス情報はこちら!

オープンキャンパス情報はこちら!  執筆教員のプロフィールはこちら!

執筆教員のプロフィールはこちら!