■鮮魚売り場の観察は楽しい

スーパーの鮮魚売り場は、生き物好きを惹きつける定番の観察フィールドです。なぜ生き物好きを惹きつけるのかというと、鮮魚売り場の商品の大半は野生生物だからです。鮮魚売り場は海の生物多様性と生態系サービスを観察するのにうってつけの場所であり、人々と自然との関わり(≒Local Ecological Knowledge)にも触れられるおもしろい場所なのです。

「地物しばり」を入れると鮮魚売り場はさらにおもしろくなります。地物しばりとは、鮮魚売り場を観察する際に地元で漁獲されたものだけに注目する、という意味です。淡路島のスーパーなら淡路島産の魚介類に注目します。地物しばりで鮮魚売り場の観察をつづけると、徐々に、その地域の有用魚介類相やフェノロジー(生物季節または旬)が分かってきます。地域の人たちが好んで食べる魚介類や食文化の一端も見えてきます。何年も続けると、これらの経年変化(水産資源の消長や食の嗜好の変化など)も浮かんでくるはずです。こうやって地元の鮮魚への理解が深まると、旅行先で鮮魚売り場を見たときに、地元との共通点と相違点(β多様性!)にすぐに気づくようになります。一生楽しめる遊びです。

■淡路島の定番の鮮魚

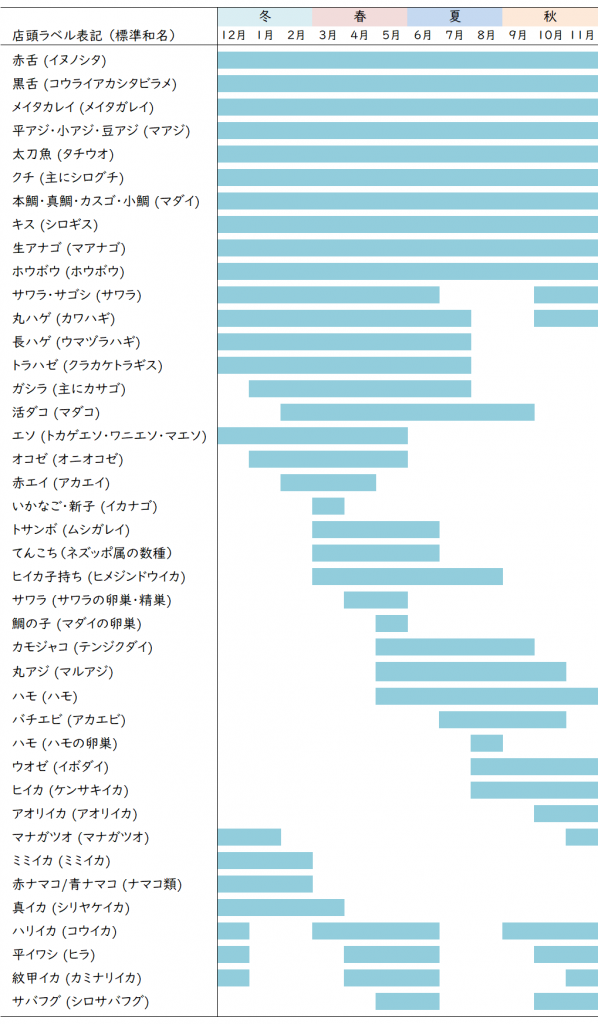

2020年~2022年の3年間の店頭観察で確認頻度の高かったものを図1にまとめました。ここに挙げた種類が淡路島の人たちがよく食べる定番の鮮魚と言えそうです。中には都会まで出荷されず島内で消費されているものもあるかもしれません。

(1)通年みられたもの

年間を通して店頭で見られたのは、イヌノシタ(図2)、コウライアカシタビラメ(図3)、メイタガレイ、マアジ、タチウオ、カワハギ、シログチ、サワラ、マダイなどでした。

(2)冬から夏

ウマヅラハギ、クラカケトラギス(図4)、カサゴは、冬から夏まで(秋を除いて)出回りました。マダコは、ゆでられた「湯たこ」は通年出回りますが、生きた「活ダコ」はおおむね2月~8月に見られました。

(3)冬から春

冬から春にかけては、エソ類、オニオコゼ、アカエイ(図5)。アカエイは身のほかに肝臓だけのパックがよく売られていました。この時期の淡路島ではイカナゴが重要魚種ですが、ここ数年はほぼ漁獲がなく、漁業の持続可能性について考えさせられます。

(4)春から夏

春から夏にかけては、ムシガレイ、てんこち(ネズッポ属)、子持ちのヒメジンドウイカ。「てんこち」として売られている鮮魚にはネズッポ属の複数種が含まれていました。最も多いのはセトヌメリで、他にヌメリゴチ・ホロヌメリ・ネズミゴチ・ヤリヌメリを確認しました。サワラやマダイの卵巣は、春の短い期間だけ店頭に現れました。

(5)夏

淡路島の夏といえばハモが有名です。骨切りされた身が初夏から晩秋まで売られていました。ハモの卵巣(図6)は盛夏に一瞬だけ売り場に現れました。このほか、地元ではテンジクダイ(図7)、マルアジ、アカエビ(図8)が夏に親しまれているようです。

(6)秋

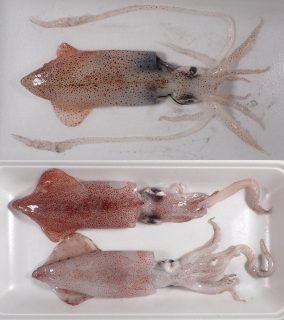

地元の漁師の方に秋のオススメを尋ねるとウオゼ(イボダイ・図9)と返ってきます。アオリイカも秋に店頭での観察頻度が高まりました。また、「ひいか」の名前で売られるイカには複数種が含まれ、夏のひいかはヒメジンドウイカでしたが、秋になるとケンサキイカに入れ替わっていきました(図10)。

ヒメジンドウイカは小ぶりで白っぽく、ケンサキイカはやや大きく赤みがかっています。ちゃんと見分けるには、吸盤の中の角質環をルーペで見る必要があります。

(7)冬

冬はナマコ類。店頭では12月~1月にほぼ限られています。マナガツオやミミイカ、シリヤケイカも冬によく見かけました。

■鮮魚の混ぜ売りパック

淡路島のスーパーでは複数の魚種が入り混じったパックを見かけます(図11)。半端ものの寄せ集めなのか、比較的安く買えることが多いようです。このような混ぜ売りパックは都会のスーパーではまず見かけませんが、産地のスーパーではよくあるのかもしれません。浜の文化を感じます。

混ぜ売りのパックのラベルにはただ「鮮魚」とだけ書かれていて、魚の名前は書かれていません。魚種の見分けや魚種ごとの利用方法について、買い手に知識があることが前提となっています。また、これらの魚は調理されていない(さばかれていない)状態で売られていることがほとんどです。この地域には魚の調理に慣れた方が多いのでしょう。

①マアジ・ヒメジ・クラカケトラギス・クマエビ・ワニエソの5種入り。クマエビは淡路島では「足赤」と呼ばれ、人気。クマエビが入ってるのに破格値。 ②カサゴ・シロメバル・イシガキダイの3種入り。イシガキダイは店頭でたまにしか見ない。 ③ホウボウ・マナガツオ・アカカマス・マイワシの4種入り。マナガツオが入ってお得感。 ④ヨシノゴチ・アイナメ・イボダイ・セトダイの4種入り。アイナメはかつては定番の魚だったが、すっかり数を減らしてしまった。 ⑤イシダイ・セトダイの2種入り。セトダイはよく見る。準定番と言える。 ⑥シマイサキ・カワハギの2種入り。シマイサキは店頭でめったに見ない珍品。 ⑦ヒゲソリダイ・コショウダイの2種入り。どちらも定番の魚種だけど、ラベルに名前が書かれることはまれ。 ⑧ヨシエビ・クルマエビ・クマエビのエビばっかり3種入り。淡路島ではヨシエビはしらさえびと呼ばれ、夏の人気者。 ⑨サザエ・アカニシの貝ばっかり2種入り。淡路島のサザエは棘がほとんど発達しない。 ⑩ミミイカ・スルメイカ・種不明イカの抱卵腺、イカばっかりの混ぜ売り。抱卵腺は何イカのものか気になるけどわからない。

■めったに見ないレアもの

これまでに僕が淡路島のスーパーで購入した淡路島産鮮魚は約150種に上ります。その中にはめったにお目にかからないものや店頭で1回しか見たことのない一期一会な魚もあります。レアものをいくつか紹介します。

タイラギは浅い海の砂泥底に生息する貝で、どの産地でも減っている。イイダコは卵巣の発達したメスの商品価値が高く、売られているのはほとんどがメス。卵を持たないオスはあまり売り場に現れないし、さらに、このように「スボダコ」ラベルで売られているのは1~2回しか見ていない。タコ類ではほかにテナガダコがときどき売り場に現れる。ノソは方言名で、ドチザメ科の一種、おそらくドチザメかホシザメを指すと思われる。

カタボシイワシはもとは九州以南で見られた南方系の魚だが、近年、分布域を北上させている。大阪湾では2022年の秋ごろから獲れているようで、今後は定番の魚になるかもしれない。キアンコウは、たいてい鍋用に切り分けられてパックされるため、調理されていない状態で売っているのはレア。さばいていないものを買うとじっくり観察できて楽しい。メゴチ(とマゴチ)は淡路島産としてはレアなコチ。淡路島でみかけるコチ科はたいていヨシノゴチとイネゴチ。

いずれも鮮魚売り場で1回しか見たことがない。ムツは深海のイメージがある魚で、淡路島周辺の浅い海で獲れるとは意外に思ったが、幼魚のうちは沿岸の浅い場所で暮らすそうだ。関東では定番の魚らしいが、少なくとも淡路島北部のスーパーで見る機会はほぼない。

キュウセンのオスは青緑色で青ベラと呼ばれ、メスは赤い模様が目立ち赤ベラと呼ばれる。大きく成長するに伴いメスからオスへと性転換する魚としても有名。かつて淡路島では豊富に得られ、こけら寿司というキュウセンを使った郷土料理もある。しかし最近ではめったに揚がらないようだ。ユウダチタカノハやセトウシノシタは島の南部のスーパーなら時々入るのかもしれないが、北部のスーパーでは見たことがない。

■ 淡路島に住んで鮮魚売り場を楽しもう

ぜひみなさんも、お住まいの地域のスーパーで「地物しばり」の鮮魚売り場観察をやってみてください(※)。また、当研究科に入学する方にはもれなく「2年間の島暮らし体験」が付いてくるので、その2年の間に淡路島の鮮魚をたっぷり楽しんでほしいと思います。

※ 鮮魚売り場の観察のマナー。①売り場で野帳を開いてはいけません。すべてを一旦アタマに叩き込んで、店を出てから記録をつけるようにしましょう。②ほとんどのスーパーで売り場の写真撮影は禁止されているので、お店のルールを守ってください。③売り場観察だけで終わらせず、地物の魚介類を購入しましょう。