パブリックアートというのは公共的な場所にあるアートなわけだが、地方公共団体が道路や都市公園などの公有地に設置するタイプについては2024年4月号ですでに整理したので、ここでは企業が私有地に設置するタイプについて整理する。私有地といっても、ここで対象とするのは人々が自由に立ち入り可能な、オフィスビルや商業ビルの外構部分やピロティやロビーなどである。このような場所に設置されているアートは、基本的にその土地や建物の所有者である企業等が自らの意思で設置したものであり、全面的に費用負担も行っている。企業あるいは個人は、自らの所有地であれば、自由にアートを設置することができるが、こうなったのは日本国憲法ができた戦後のことである。戦前は、1900年(明治33)年に発令された、形像取締規則という内務省令などにより、「官有地及公衆ノ往来出入スル地ニ於テ永久保存ノ目的ヲ以テ人物其ノ他ノ形像ヲ建設、移転、改造又ハ除却セントスル者ハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ」というような具合に私有地であっても「公衆ノ往来出入スル地」の場合は国によって管理されていた。それでも1910年代後半になると大阪や東京では石材を用いたビルが建てられるようになり、それを装飾するために外壁に彫刻やレリーフが設置される事例も見られるようになる。こうしたものを萌芽的なパブリックアートとしてとらえることもできるのかもしれない。

現在のパブリックアートに直結する動きは1950年代末にはじまっている。名古屋の中部日本放送(株)は、1959年に北川民次(1894-1989)による壁画《芸術と平和》を本社ビル壁面に設置した。これは、8人の裸婦を描いたもので、「平和」の語をタイトルに含むことからも、「平和の像」のカテゴリーに含まれるものであり、これについては別に議論したい。1950年代の日本では、裸体をモチーフとする美術作品が平和をもたらす自由主義のシンボルとしてとらえられていたので、「平和」の語を含むタイトルを冠した裸体像が盛んに選択されていたのである。一方、北川民次は、1962年には、名古屋のカゴメ(株)の本社ビルロビーにトマトの収穫風景を描いた壁画《TOMATO》を設置している。

東京急行電鉄(株)は、1966年に田園都市線開通を記念してたまプラーザ駅前に篠田守男(1931-)による《T・C646宇宙》を設置した。当時の五島昇(1916-89)社長は設置の目的を「都市美に貢献し地域住民に憩いを与える」と述べているが、「たまプラーザ」という思い切った駅名からも最先端の大規模な抽象彫刻を設置することにより、地域に先端的な文化的雰囲気を醸成して不動産販売に資するものとしたかったのだと推測できる。1969年に日本最初の超高層ビルとして建設された霞が関ビルには伊東傀(1918-2009)による裸体像《よろこび》が、1971年には銀座の(株)電通本社ビル前に志水晴児(1928-2005)の抽象彫刻が設置される。流政之(1923-2018)は、1970年代に入ると、東京中心部のいくつかの大企業本社ビル前に抽象彫刻を設置した。1975年には、新宿副都心の超高層の野村ビル前に飯田善国(1923-2006)による風で動く抽象彫刻《風の舞》が設置され、その映像作品も制作されて話題になった。

このような状況は、80年代に入ると加速しながら拡大していく。経済成長の中で企業は本社ビル、テナントビル、商業施設、工場などの建築を新築し、これに付随する形でアートが導入されその一部がパブリックアート化する。企業サイドから見れば、建設費のごく一部をアートに使うことにより、企業イメージやブランド形成にポジティブな効果を得られるよい方策としてとらえられていたのかもしれない。アートの導入については建築設計サイドからの提案も多く、アートギャラリーは、大手建築設計事務所に積極的に営業していた。80年代にアートギャラリーに勤務していた筆者の経験では、建築設計事務所に営業に行くと、いきなり図面を広げられ、「ここと、ここと、ここ」といわれて、翌日、作家作品の資料を作って持っていくと、そのまま決まってしまうようなこともよくあった。この時代の企業が設置するパブリックアートは、基本的には社長室に飾られている立派な額に入った油絵が社長の偉大さを可視化しようとしていたように、その企業自体や企業の所有物の価値を高めるために設置されていたのだと思う。そして、アートは、アートとして独立して存在し、特に野外に設置される彫刻は、十分にモニュメンタルな存在になっていた。そして、こうした企業によるパブリックアートは、この時期並行して進んでいた地方公共団体によるパブリックアートと比較して、作家も作品の傾向もほぼ同じようなものであったのである。地方公共団体によるパブリックアートの設置事業を題材にして2024年4月号で整理したように、地方公共団体による事業では、冷戦下における自由主義の価値観の中で、作品が社会から自律していることが重要で、そのために場所性までも排除してしまうことが多かったことを指摘した。だが、これらの作品は、公共的な都市空間に設置されると必然的にモニュメントの性質を帯びざるを得ず、それにより結局は社会からの自律性を失い自由主義のモニュメントになっていたのである。それでは、ここで紹介している企業の設置するパブリックアートがこの点に関してどうなのかというとそれはやはり自由主義のモニュメントになっていた。なぜかというと、冷戦期は、民主主義で自由主義で資本主義の西側と、民主主義でも自由主義でもない共産主義の東側が対立するという枠組みが成立していたからだ。つまり、企業にとっては、共産主義は非常に困るので、本当は民主主義や自由主義より資本主義が大切なのだが、資本主義を讃美しようとすれば、それは自由主義と一心同体のセットになっていたので、結局は自由主義を讃美することになってしまったからだ。

そして、1991年にソビエト連邦は崩壊し、冷戦は終結した。企業によるパブリックアートの状況に変化が生じたのは1994年の新宿アイランドだった。 これは2025年4月号で述べた北川フラムによるファーレ立川と同年だが、数か月、ファーレ立川の方が早い。

東京都水道局新宿営業所跡地を中心に古い住宅が密集していた約2.9haの土地を住宅・都市整備公団がオフィス、店舗、住宅などとして再開発したのが新宿アイランドで、純粋な民間による事業ではないが、ここで展開したパブリックアートプロジェクトの性質は企業によるものに近い。南條史生(1949-)がアートディレクターとなった「新宿アイランドアート計画」は、10名の制作者による14点の作品を設置したもので、その特徴は大半の制作者が、建築の設計段階から建築家とコラボレーションを行い、多くの作品が、舗装パターンや壁面の意匠などとなり建築や外構の一部として美術作品としては物理的に独立していないことである。モニュメントというのは物理的に完全に独立した存在で、恒久性を必須の要件として保有する。建築や外構の一部となった新宿アイランドの作品は、モニュメントになりようがなく、少なくとも地方公共団体による設置事業のように自由主義のモニュメントになることを回避することができた。唯一、敷地の入り口部分にモニュメンタルに設置されたロバート・インディアナの《LOVE》(1968年作)は明確なモニュメントになったが、LOVEという4文字で構成される作品は、近代以降の人間にとって普遍性のある「愛」のモニュメントとなり、有名な待ち合わせ場所になりつつ自由主義のモニュメントとなることを巧妙に回避した。それでは、建築や外構の一部となった作品群が社会的な自律性を保有しているかといえば、それは微妙である。それらの作品は、建築や外構の一部となり、物理的な自律性を喪失しているだけでなく、その建築空間を魅力的にすることに積極的に貢献しようとしている。その情景は、キリスト教の教会におけるステンドグラスと似ている。

それでも南條のこの試みは、1996年には横浜市で京浜急行電鉄(株)による「ゆめおおおかアートプロジェクト」として発展的に結実し、その後も続くことになる。それらは、アーティストの選択に優れていて、この時期でなければ作品価格の観点から実現できなかったプロジェクトになった。だが、いずれも資本主義によりそうパブリックアートなのだといえる。それは、選択された作品自体に、アートマーケットでの価格という資本主義的な観点からの大きな価値を保有するものが少なからず含まれていたことにも関連している。

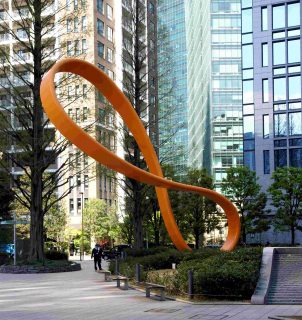

そして、アーティストが建築家とコラボレーションをして、魅力的な都市空間を創造するという態度は、デザイン領域に影響を及ぼすようになる。これまで、パブリックアートの分野で活躍するアーティストは、美術大学で彫刻や絵画を専攻した人が大半で特に彫刻が多かった。ところが、建築家とコラボレーションするとか、魅力的な都市空間を創造するというような目的を果たそうとするなら、デザインを専攻した人の方が向いている場合がある。彼らはプレゼンテーションもうまくできるし、使用する素材に対しても一般的な彫刻家などとの比較において柔軟である。

デザインには資本主義とともに発展したといってもよい出自と歴史があり、1個100円で月に10000個売れていた商品のパッケージデザインを改善することにより、1個120円で月に15000個売れるようになった、というようなデザインの効力は、資本主義とあまりに馴染みがよい。こうしてデザインを学んだ人たちによるパブリックアートが徐々に目につくようになり、それは資本主義によりそうパブリックアートになっていく。

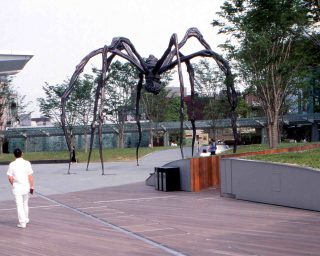

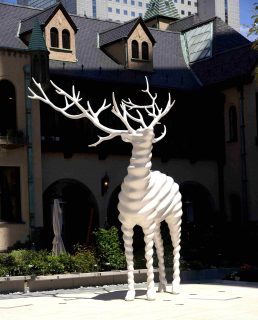

そんな中で、さらなる展開が2003年の東京都心で巻き起こる。森ビル(株)は、東京都心などで、大規模な再開発事業を手掛けることで知られているが、その代表的なプロジェクトの一つといえる六本木ヒルズがオープンし、パブリックアートプロジェクトが展開したのである。六本木ヒルズというのは、港区六本木6丁目の500世帯ほどの人が暮らす街を、森ビル(株)が、反対運動やバブル崩壊を乗り越え17年の歳月をかけて再開発したもので、高さ238mの高層オフィスビルを中心に、超高級マンション、ホテル、テレビ朝日本社社屋、映画館や美術館などの文化施設、その他の商業施設等で構成されている。数千億円に及ぶ費用が銀行などから森ビル(株)により調達された。それは、六本木の一部というより、数多くの富裕な著名人が暮らす「ヒルズ」という特別な一つの街だった。南條が副館長に就任していた森美術館と建築家の槇文彦が監修し森ビル(株)によって当初設置された15点程度のパブリックアートは、数点のモニュメンタルな作品も含まれていて、どれもカラフルでゴージャス、煌びやかで華やかな、都会的でスタイリッシュ、繊細で可憐なものだった。地方公共団体による設置事業は、この時期にはおおむね終焉していたが、それらと六本木ヒルズのパブリックアートは、原理的に異なるものだということは感覚的に理解できた。また、同じ南條が関わっているにもかかわらず、新宿アイランドやゆめおおおかとも性質が異なっていた。それらには建築と物理的に一体となった作品が多く含まれモニュメンタルに聳え立つ作品が排除されていたが六本木ヒルズにはそれがあった。特にモニュメンタルに聳え立つアートについて、2003年の段階で、それが何を目的に聳え立っているのか筆者にはうまく説明できなかった。

それがわかったのは、2010年代に入ってからのことだ。00年代後半以降、東京都心や名古屋駅前地区などで大規模で複合的な再開発事業が完成し、そのいくつかでパブリックアートプロジェクトが展開するようになっていたのだが、森ビル(株)による2010年代前半の虎ノ門ヒルズとアークヒルズ仙石山森タワー、西武グループによる2016年の東京ガーデンテラス紀尾井町などにおけるパブリックアートプロジェクトで設置された作品は、都市景観を改善するものでも文化振興を図るものでも、はたまた自由主義を讃美するものでもなく、個別的な企業というより大規模で複合的な再開発を実現した資本あるいは資本主義を讃美、礼賛し、いくつかの作品はモニュメンタルに聳え立ち資本主義のモニュメントになっていた。さらにはネット上でインスタ映えすると話題になり集客を果たす作品まで登場するようになる。

2010年代の世界はどうなっていたのかといえば、2008年に北京オリンピックを終えた中国が、2010年にGDPで日本を上回り世界第二位の経済大国となって立ち現れていた。その中国は、共産主義はやめて民主主義でも自由主義でもないが資本主義の国になっていた。ここで、冷戦期の自由主義と民主主義と資本主義の一体性は崩壊しそれぞれバラバラになる。そのうえ、中国でも企業によるパブリックアートの設置事業が始まり、それは日本の企業によるものと同じようなもので、さらには、中国のアーティストの作品が日本で設置されたり、その逆もあって相互に交流するようになっていた。

こうして、資本主義のパブリックアートの繁栄がグローバルに展開するようになる。それで、これらの作品は社会からの自律性を保有しているのかといえば、その答えはそれほど保有していないが正しいのだと思う。そもそも芸術の自律性という価値観は自由主義的なもので資本主義とは関係ないのではないか。資本主義にとっては芸術が社会から自律しているかどうかなどということはどうでもいいのである。さらにそれで、そんな自律性の乏しい作品がつまらなく見えるのかというと少なくとも筆者にはかなり魅惑的に素晴らしく見えてしまう。なぜ筆者がそう感じるのかといえばそれは筆者が資本主義を信じているからだと思う。筆者だけでなく多くの人というよりほぼ全員が資本主義を信じて生きている。資本主義と決別するために貨幣を廃止したかつてのクメールルージュの惨憺たる失敗などからしても人間が資本主義的な状態から脱却するのは相当難しいことなのだと思う。

そして、こうして設置された資本主義のパブリックアートを見ていると、2010年代以降、日本でも急速に資本主義化が進展していることがわかる。この頃から「富裕層」という用語が一般化し、10年代後半に証券会社によってその金融資産に関わる定義づけが行われた。2022年に岸田内閣が打ち出した「資産所得倍増プラン」やその関連の個人投資家を対象にした優遇税制「NISA」の改革は、全国民を株式投資を通じて資本家化しようとする政策だ。これは10年たっても100万円のままの100万円と10年後に200万円になっている100万円のどちらがいいかという話で、前者が貨幣で後者が資本である。資本とは生物のように増殖するお金のことで貨幣が存在する限り、その魅力から逃れることなどできない。自己増殖する夢のようなお金が資本なのである。戦争を美しく描いた日本の戦争画、ドイツ人の人種的な優越性をテーマにしたナチス推奨の美術、ソビエトや北朝鮮の指導者の偉大さを表現する美術などと資本主義のパブリックアートは根本的に異なるように思えるが、社会から自律していないという点では、共通しているのかもしれない。パブリックアートを眺めていると、資本主義は、自由主義や民主主義より、信じられているという点に関し宗教に近い位置にあるように思える。