前回のコラムでは、元学生の立場でおはなしをしましたが、今回は授業の紹介をします。

沈教授と担当しております1年後期の授業「景観活用デザイン演習」では、ここ数年、明石市の公園をケーススタディとしてデザイン演習を行っております。

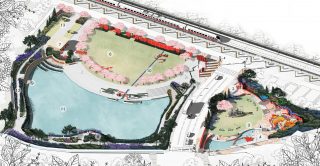

▽例えばこんな作品があります

どういう授業?

この授業では、「空間構成力」「地域分析力」「図面表現力」を養うため、実際の公園を対象地として、以下のプロセスを経てリニューアルプランを作成します。

①現地調査

②自治体や地域住民へのヒアリング調査

③自然・社会・文化などの資源分析と敷地分析

④類似事例収集や先進事例見学

大切にすべき資源や敷地条件をどのように評価し、それをどのような形でリニューアルするのかを検討しながらプランを作成し、自治体の方にプレゼンテーションするまでを体験できる授業です。設計が生業となった場合は、すべての工程を一人で行う場合もあるため、プランづくりはグループではなく、個人で取り組むことにしています。

履修学生の傾向は?

この授業は、ほかの授業と比べて成果品がかなり重たい(歴代の学生談)ため、履修者はあまり多くないのですが、2024年度は履修学生8名と大所帯。そして、履修する学生の傾向や属性は毎年ばらばらです。建築学科出身の学生もいれば、この学校で初めてデザインを経験するという学生も多数います。将来設計を仕事にはしないけれども、発注者側として携わることがあるかもしれないので一連の流れを経験しておきたいという理由で履修する学生もいます。

2D、3Dソフトの使用は必須ではありませんが、そういったソフトや手描きによる作画自体に比較的抵抗のない学生、もしくはこの授業を通してそういったソフトや技術を扱えるようになりたいという学生が履修する傾向高めです。

授業の進め方は?

学生のバックグラウンドやスタート地点、ゴール地点が異なることから、成果品づくりについては細かい取り決めはありません。この授業を通じて達成したい目標をおのおのが設定して、その目標達成のために必要となる技術などについて教員がサポートをする形式で進めています。そのため、アウトプットの方法やプレゼンテーションの方法についても、「学生自身がどう表現したいのか、このプランを通じて何を伝えたいのか、どんなスキルを修得したいのか」という部分を大切にしながら、教員や学生とコミュニケーションを図りながらプランをブラッシュアップしていきます。どちらかというとゼミに近い雰囲気かもしれません。

授業ではそれぞれのプランについて教員、他の学生が意見を出し合い、次回授業までにプランをブラッシュアップしてきてもらう形で進めています。プレゼンテーションにおいても事前に発表練習を行い、プランや個人の強みを強化するためのアドバイスを行います。授業内では講義が少しとプランの進捗報告・意見交換がメインとなるため、プラン作成は基本授業時間外で行うため、時間外作業時間はかなり多いです。

具体的な授業内容は?

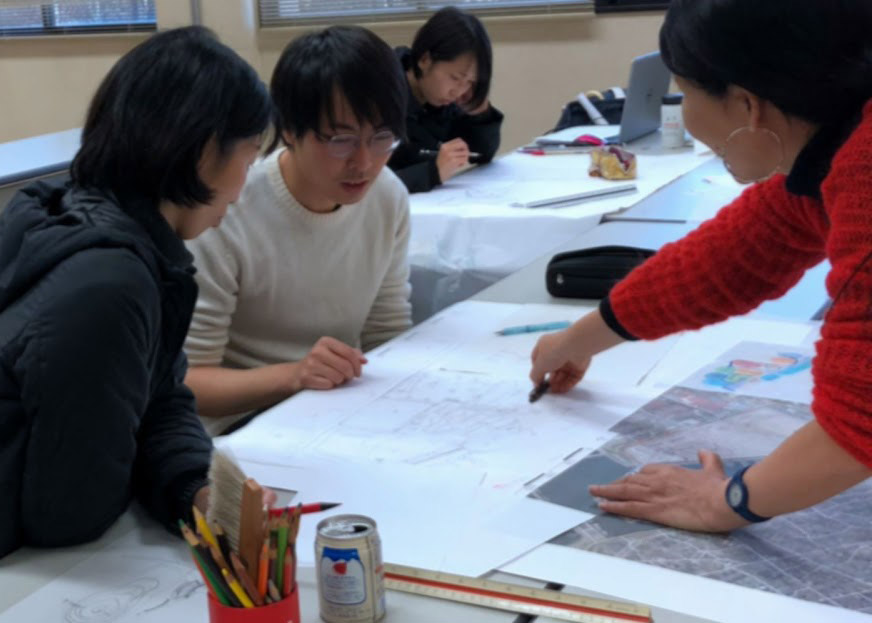

2024年度に関しては、現実的なプランから非現実的なプランまであり、思考のプロセスも様々で、私自身も大変面白かったです。昨年の授業の様子は後編でご紹介します!

なんだか楽しそうですね。左の学生が敷地の高低差を全身で表現している瞬間です。

▶その他成果物については沈教授の研究室のホームページへ