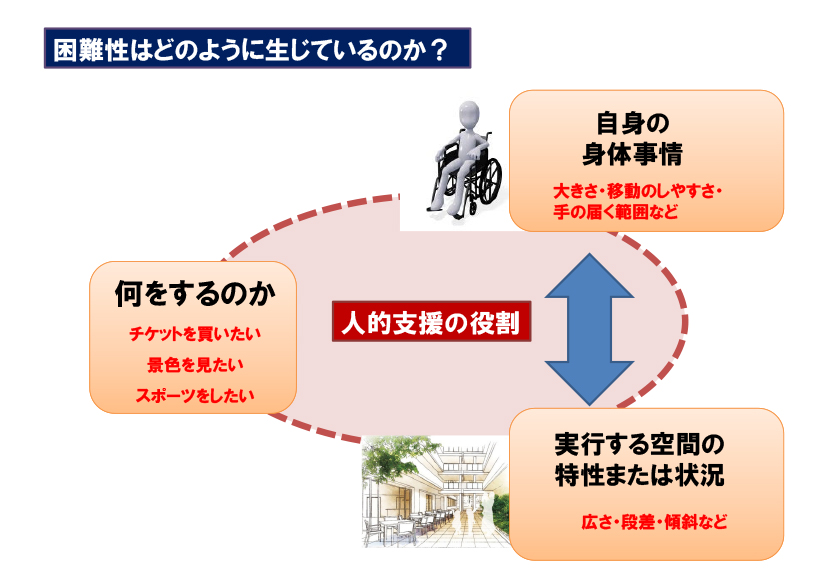

今回はユニバーサルデザイン(以下、UD)のうち、人による支援を考えてみたいと思います。人による支援の最大のメリットはその柔軟性にあります。いわゆるバリアや困難性は、利用者の心身の事情、場所の空間特性、そこで何をするのかの3者で決まりますが(図1)、人的支援はそれらに応じた支援が可能となるため、最高のUDと言えようかと思います。一方で、これら3者の関係性を瞬時に把握するにはかなりの経験と知識が必要です。いまでは障がい当事者の方々と丸1日一緒に行動を共にするなど、その学び方も多様になってきました。

具体の例として肢体不自由の方への支援を考えてみましょう。肢体不自由といっても実際は様々。脊椎損傷や脳性麻痺、筋ジスなど種類を挙げればきりがなく、同じ障がいであっても対応が異なるケースもしばしばです。医療の専門家ならいざ知らず、これらをすべて理解するのはほぼ不可能?かく言う私も自信がありません。

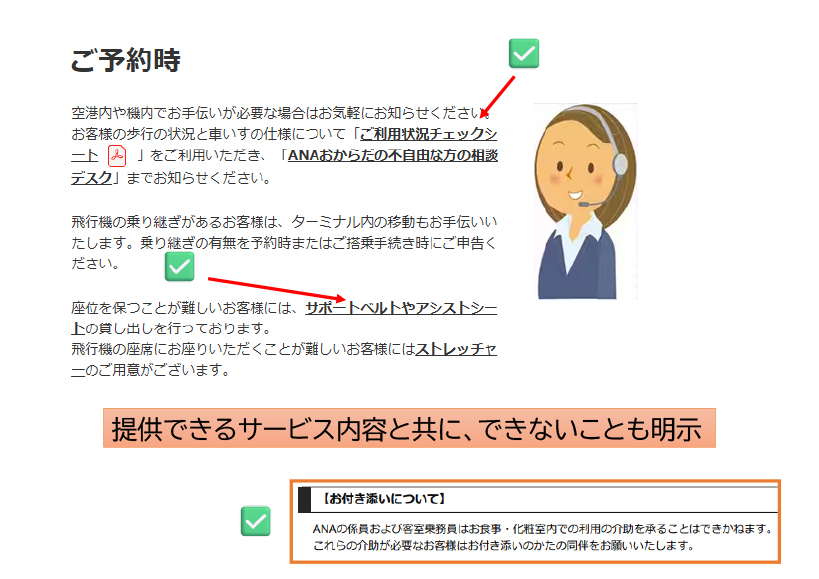

では、人による支援を円滑にするためにどうすれば良いのでしょうか。具体例を見てみましょう。図2はとある航空会社によるお手伝いが必要なお客様へのご案内の一部です。会社が提供できるサービス内容をお知らせする一方で、食事やお手洗いなど支援が難しい項目を併せて明示してあります。また、お客様の状況をしっかり聞き取っている様子がわかります。

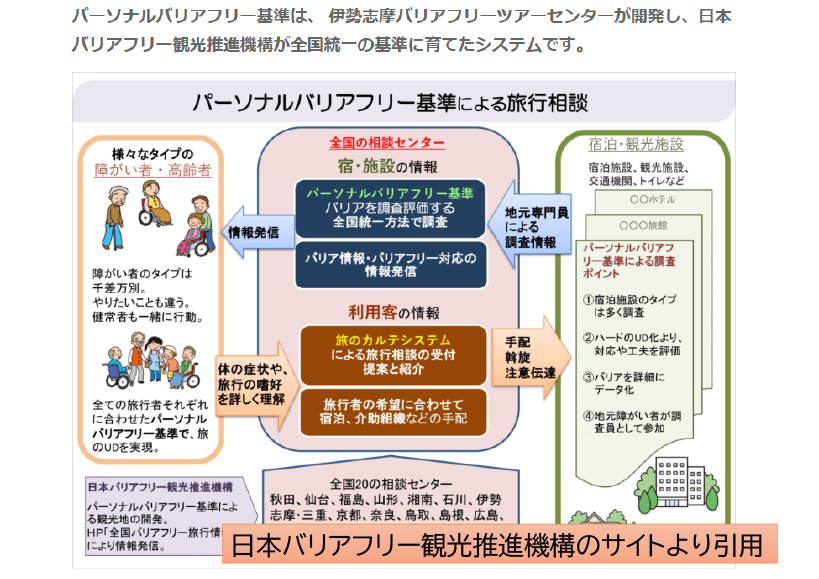

図3は観光バリアフリーに長年取り組んでおられる伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが考案したパーソナルバリアフリー基準というシステムの概要です。この独自の相談システムは、旅の魅力と自身にとっての使い良さをありのままに開示し、障害のある方の旅行を円滑にしようとするものですが、一緒に行かれる方々の支援を考えるにも有用です。

このように、人による支援のカギはコミュニケーション。もう少し言えば、「相手を十分に知る&こちらの事情を理解してもらう」。ここに重点が置かれています。世の中には支援にかかわるマニュアルがあまたありますが、これらのなかにもお互いの状況を知り合うことの大切さが随所にかかれてあります。人による支援というのは、障害の状況に応じた支援方法を支援する側が覚えなくてはならないといった印象があるかもしれませんが、その実は聞き上手なのです。

他では代替がきかない非常に貴重な人の支援。これらは障がいのある人が公園緑地を利用する際にも非常に重要な役割を果たしていることが分かっています。私どもの調査でも、車いすなどの移動制限を有する公園利用者は人的支援を受けている割合が他の公園利用者に比べて3~6倍程度も高いこと、それらは公園管理者からの支援のみならず、他の公園利用者からの支援もあり、かつ依頼に基づかない自主的な支援も少なくないことが分かりました(美濃ら2024)。このなかでも、他の公園利用者からの自主的な支援が一定の割合でなされていることは注目すべき事柄と考えています。

一方で、福岡市の報告によれば、人的支援という文脈ではありませんが、障がいをお持ちの利用者さんが他の利用者さんへの気遣いから公園利用を控えてしまっていることや、ユニバーサル観光関連の調査では、出かけた先での人の理解が得られるかそうではないかが、旅行先を選ぶ際に重要な意味合いを持つことが分かっています。

空間の使いやすさや心地よさを最後に決めるのは、そこでの利用者さんの立ち振る舞い。多様な人々の協力関係を良い方向へいかに導くか。なかなか難しいですが、そのあり方は重要な研究テーマになり得るのかもしれません。