今回は、1994年から始まる、アートディレクターの北川フラム氏によるパブリックアートプロジェクトと芸術祭の残存作品の話である。1994年というのは、地方公共団体による計画的な彫刻設置事業の全盛期の末期でこの年も膨大な数のパブリックアートが日本中に設置されていた。バブル経済の崩壊は始まっていたが、地価はまだ高く、この年の8月にジュリアナ東京は閉店するがバブリーな雰囲気はそこかしこに残っていた。ソビエト連邦が崩壊して3年を経過し、対共産圏輸出統制委員会(COCOM)が役割を終えて解散した。

この頃、地方公共団体は、都市環境整備や文化振興などを目的としてパブリックアートに多額の予算を投入していたわけだが、それは、前回整理したように、実際には自由主義のモニュメント建設事業だったのである。したがって、共産主義が過去のものとなった90年代後半に入ると地方公共団体によるパブリックアートの設置事業は、急速に終焉に向かう。

このような時代にテレビ番組など大きな話題を巻き起こしながら登場したのが、東京都立川市で住宅・都市整備公団が推進した再開発事業「ファーレ立川」におけるパブリックアートプロジェクトである。

JR立川駅北口前には、米軍の立川基地返還国有地があり、これを中心にした再開発事業が「ファーレ立川」で、開発面積は5.9ha。11棟のインテリジェントビルの内容は、オフィスビル、ホテル、百貨店、市立図書館、映画館、銀行、駐車場、住宅などである。パブリックアートプロジェクトの推進主体は、北川をディレクターとする(株)アートフロントギャラリーで、これは5,6社のアートコンサルタント会社を対象にした指名コンペにより決定されており、獲得した事業費は9億円だった。北川が策定したプランの内容は、アフリカ、アジア、旧ソ連、東欧などを含む36ヵ国から選ばれた92人のアーティストによる107点の作品を恒久性を意図して高密度に設置するというものだった。

それまでの地方公共団体が行うパブリックアートの設置事業では、一般的に、作家・作品・設置場所の選定にあたっては、行政の長が任命する選定委員会のような組織が編成され、民主主義的な制度と手順の中で行われることが多かった。選定委員会は、美術評論家(美術館館長であることがよくある)、大学教官、建築家などで構成され、議員が含まれることも珍しくない。だが「ファーレ立川」では、作家・作品・設置場所の選定をアートディレクターとして北川が一人で行った。そのプロセスに、民主主義的な要素はどこにもなく、北川は専制国家の独裁者のようなポジションを確立していた。北川は、本人による発言や著作を通じて、よく知られているように大学生になる前から熱心に学生運動に取り組み、今もアートによる社会革命を目指しているわけだが、独裁者を目指しているわけではない。北川は、この時期、アートはもっとパーソナルな(個人的な)ものであるべきだというような発言を繰り返しており、アートは、権力や権威あるいは民主主義的な合意等とは無関係なものであるべきだと考えていたのである。それで、全部、自分で決めてしまうことにしたようなのだ。たしかにそうすれば、パーソナルなアートが実現する。北川が選んだ92人のアーティストは、パブリックアートの実績がほとんどない作家ばかりであったが、逆に、それまでの日本中の地方公共団体によるパブリックアートが、全部、同じものに見えるようになってしまった。

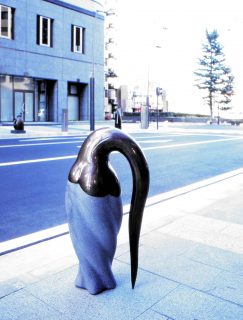

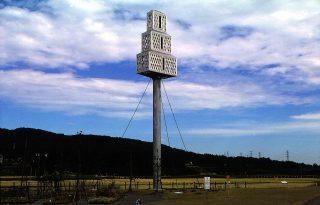

さらに、北川はパブリックアートプロジェクト全体に「ファンクション(機能)をフィクション(物語り)に」という簡潔なコンセプトを設定した。これは、都市機能のアート化、具体的には、車止め、ベンチ、サイン、換気塔、照明灯など機能をもつものを美術作品にして、街とアートの一体化を図るという考え方であり、実際、大半の作品がそのようになった。この時期は、冷戦期に西側諸国を覆っていた、芸術の自律性に関するイデオロギー的ともいえる価値観から解放されたアーティストたちが、自らの作品の場所性や様々な社会貢献の在り方を模索していた時期で、自らの作品に場所性のみならず都市機能を付加するという考え方はタイムリーなものでもあった。

以上の2点、①作家・作品・設置場所をアートディレクターが一人で全部決めてしまう。②パブリックアートにアートと無関係な都市機能を付加する。という考え方は、パブリックアートに画期的な変化をもたらした。

前回、地方公共団体によるパブリックアートの設置事業を題材にして述べたように、これらの事業では、自由主義の価値観の中で、作品が社会から自律していることが重要で、そのために場所性までも排除してしまうことが多かったことを指摘した。だが、これらの作品は、公共的な都市空間に設置されると必然的にモニュメントの性質を帯びざるを得ず、それにより結局は社会からの自律性を失い自由主義のモニュメントになっていたのである。モニュメントには強い社会性を帯びた特有の美があり、イサム・ノグチのようにその魅力を追求したアーティストも多い。だが、モニュメントとパブリックアートを分離しないと、モニュメント=パブリックアートになってしまい、パブリックアートの存在意義がなくなってしまうところが大問題なのである。モニュメントとパブリックアートが混ざったものはキメラであり、ウナギイヌのようなものなのだ。

ファーレ立川の作品群は、その内容と設置場所に関し、前述したように現状の社会を革命により打破しようと目論んでいる一人の人物により決定されているため、現実の社会を支配する政治的価値観などとの関係性がもともと希薄である。さらに、車止め、ベンチ・・・・などの都市機能を持っているため、モニュメントになりようがない。モニュメントというのは、それを建設した社会が未来に対して永遠に重要だと考える社会的な概念を示す装置であり、それに車止めやベンチの機能があるなどということはあり得ないのである。以上の2点により、ファーレ立川のパブリックアートは、社会からの自律性に関し、従前のパブリックアートと比較して前進を果たした。その前進の量の絶対値をここでMとする。

一方で、ファーレ立川の全ての作品は、場所性を保有し、その場所の魅力を高めることに社会的な貢献を果たそうとする積極的な態度を作品内部に保有する。さらには、車止め、ベンチ、照明灯などの都市機能をもち、物理的な社会貢献を客観的に果たす作品も多い。こうした作品の性質は、社会からの自律性に関し、従前のパブリックアートと比較して後退に作用するものである。その後退の量の絶対値をここでFとする。

そして、ここで、MとFについて比較すれば、明らかにそれはM>Fだったのである。結果として、ファーレ立川のパブリックアートは、それまでの地方公共団体によるパブリックアートと比較して、社会からの自律性に関し、飛躍的な前進を果たした。その前進に貢献したのは、①作家・作品・設置場所の選定における民主主義的な合意の排除、②作品に都市機能を付加することによるモニュメント性の除去の2点であったといえる。アーティストサイドから見れば、社会からの自律性を低減して社会に貢献するパブリックアートを制作したところ、モニュメント性が除去され、作品の自律性が従前より向上したということになった。

ここで、重要なことは、ファーレ立川のパブリックアートは、30年近く経過した現在においても魅力的に感じられるし、実際、人々に愛されていることだ。この魅力を生み出した原動力が作品に内在された社会からの自律性であり、このことを北川はパーソナルという言葉で表現しているのだと私は考えている。

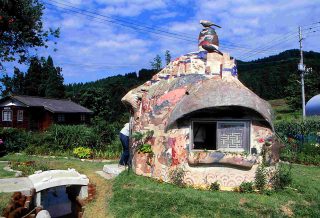

さて、こうして1994年にファーレ立川を完成させた北川は、2000年に、第1回目の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」を7月20日から9月10日の52日間、新潟県越後妻有地方の6市町村(十日町市・川西町・津南町・中里村・松代町・松之山町)で開催する。その会場面積は762㎢ におよび、32の国と地域から148組のアーティストを招聘し、153点の作品を設置して、162,800人を集客した。この試みは、以後3年ごとに越後妻有で拡大的に開催され現在に至るだけでなく、同じやり方で、2010年代に入ると、瀬戸内国際芸術祭、北アルプス国際芸術祭、奥能登国際芸術祭などとして大幅に増殖する。

これらは、会期が設定されたアートのイベントなのだととらえられているが、パブリックアートの視点から見ても極めて重要である。なぜかというと、会期終了後も撤去されず、公共的な場所に残存し、パブリックアート化する作品が数多く存在するからである。

システム的にどうなっているのかというと、芸術祭に参加・出展される作家・作品・設置場所は北川が全部一人で決める。公募もするが、審査員は北川一人である。初めから、残存させることを目的に制作される作品もあるが、これは限られた少数の作品であり、他の作品は、会期までに制作して会期中に公開し、会期後に残存させるか、撤去するかを北川が決めるのである。残存のさせ方は、素材的に耐候性が弱い作品については、そのまま数年間残存させて撤去する場合もあるし、再制作を繰り返しながら残存させる場合もあり、対応は多様である。一旦撤去した作品を数年後に再制作することもある。いずれにしても全部を北川が決めている。

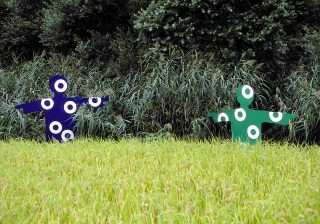

大地の芸術祭をファーレ立川と比較すると、作家・作品・設置場所を北川が一人で決めてしまうところは共通しているが、モニュメント性の除去の方法が異なるのである。ファーレ立川では、作品に都市機能を付加することによりモニュメント性を除去したが、大地の芸術祭では、それだけでなく、作品の存在の時間軸に関する決定権を北川が保有することによりモニュメント性を除去している。モニュメントは、基本的に永遠に存在することを目的として建設される。モニュメントが撤去されるのは、社会革命の時だけであり、それは様々な帝国の崩壊、日本やドイツにおける第二次世界大戦の敗戦、ソビエト連邦の崩壊、アメリカにおけるBLM運動などがあげられる。越後妻有やその他の芸術祭の会場には形態的にはモニュメントに見える残存作品がいくつも存在している。中には、ステンレスや石材でできたものもあり、物理的な恒久性を保有するものもある。だが、それらもモニュメントではない。それらは設置場所を含めて北川が個人的に選んだものであり、北川の意思により存在を継続しているからだ。

筆者はアーティストとして2009年に大地の芸術祭に参加した。アーティストサイドから見れば、大地の芸術祭は、社会的に評価されそうな作品を制作する場ではなく、北川と個人対個人の合意を形成可能な作品を制作する場である。越後妻有地方762㎢の範囲に、北川はATフィールドのようなものを張って、アーティストを社会から保護している。この領域では、北川との合意さえ得られれば、どこで何をやってもいいのであり、それに必要な資金やスタッフも提供される。それは私にとって幸福な状態だった。公共的な場所における芸術の自律性というものがこういうように生み出されるというのは意外だったがこれが芸術の自律性の増進に対するひとつの解なのだと思う。北川は、こうして、パブリックアートとモニュメントを分離した。